Akne inversa ist eine chronisch‑entzündliche, autoinflammatorische Erkrankung der Haarfollikel. Das bedeutet für Laien verständlich: Das körpereigene Immunsystem löst Entzündungen aus, ohne dass Keime der Auslöser sind. Sie verursacht schmerzhafte Knoten, Abszesse und Fisteln vor allem in Hautfalten. Viele Betroffene erhalten erst spät die richtige Diagnose, in der Regel nach 9 bis 10 Jahren. Dieser Beitrag bietet eine kurze, strukturierte Übersicht, beschreibt die Krankheitsmechanismen und zeigt, welche Schritte sinnvoll sind – medizinisch und im Alltag.

- Schnelles Wissen

- Wie häufig ist Akne inversa und wen trifft sie?

- Was passiert im Körper und welche Risikofaktoren spielen eine Rolle?

- Woran erkennt man Akne inversa – wie läuft die Diagnose?

- Welche Stadien gibt es und was bedeutet der Hurley‑Score?

- Welche Behandlung passt zu welchem Stadium der Akne inversa?

- Welche Begleiterkrankungen sind häufig und warum ist das wichtig?

- Expertenstimmen zu Akne inversa

- Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

- Was können Sie konkret tun?

- FAQ

- Quellen

Schnelles Wissen

Wie häufig ist Akne inversa und wen trifft sie?

Akne inversa tritt bei etwa 1 % der Allgemeinbevölkerung auf. Die Dunkelziffer ist hoch, da viele Betroffene ihre Symptome zunächst als harmlose Abszesse oder „Pickel“ deuten. Erste Symptome beginnen häufig nach der Pubertät, die Diagnose erfolgt im Schnitt jedoch erst nach 9 bis 10 Jahren. Frauen sind insgesamt etwas häufiger betroffen, Männer zeigen schwerere Verläufe.

- Familiäre Häufung: Rund 40 % der Betroffenen berichten von Akne inversa bei Angehörigen ersten Grades. Genetische Faktoren sind also bedeutsam.

- Verzögerte Diagnose: Im Mittel liegen 9 bis 10 Jahre zwischen Symptombeginn und korrekter Einordnung.

- Altersgipfel: meist zwischen 20 und 40 Jahren; Erkrankungsbeginn in der Kindheit ist selten.

- Gesellschaftliche Relevanz: hohe Krankheitslast, Arbeitsunfähigkeit, psychische Belastung und eingeschränkte Lebensqualität.

Was passiert im Körper und welche Risikofaktoren spielen eine Rolle?

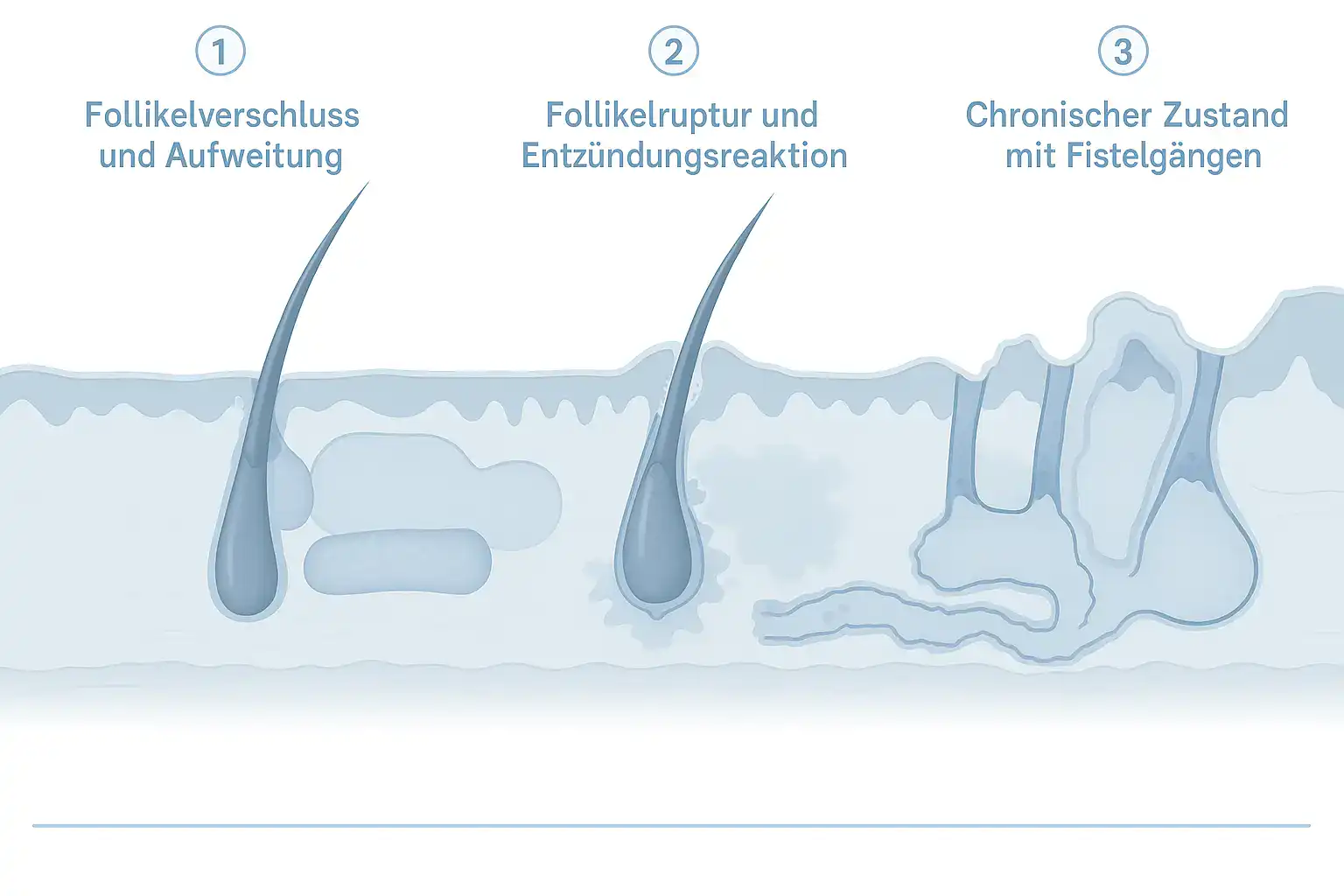

Ausgangspunkt sind verstopfte Haarfollikel. Nach der Follikelruptur setzen Entzündungsbotenstoffe (Zytokine) eine tiefe Entzündungsreaktion in Gang. Dabei werden nicht nur Haut und Unterhaut angegriffen, sondern auch benachbartes Gewebe. Die Erkrankung ist immunologisch komplex, mit Beteiligung verschiedener Signalwege (z. B. TNF‑α, IL‑17).

- Trigger: Rauchen, Adipositas, mechanische Reize (enge Kleidung, Reibung), Rasur in befallenen Zonen.

- Hormonelle Faktoren: Schübe sind bei Frauen oft zyklusabhängig.

- Folge: Chronische Entzündung führt zu Vernarbungen, Fistelbildungen und hoher Schmerzbelastung.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Obwohl Hautsymptome im Vordergrund stehen, handelt es sich um eine Systemerkrankung. Das bedeutet: Akne inversa betrifft nicht nur die Haut, sondern das gesamte Immunsystem und kann mit anderen Erkrankungen verknüpft sein, zum Beispiel mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Psoriasis (Schuppenflechte), rheumatischen Leiden, Diabetes oder dem metabolischen Syndrom (Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhten Blutzuckerwerten und gestörtem Fettstoffwechsel).

Woran erkennt man Akne inversa – wie läuft die Diagnose?

Die Diagnose stützt sich auf Klinik, Anamnese und typische Lokalisationen. Entscheidend sind wiederkehrende, schmerzhafte oder eitrige Läsionen über Monate. Es gibt keine speziellen Blutwerte oder bildgebenden Verfahren, die allein die Diagnose sichern.

- Hauptkriterien

- wiederkehrende Läsionen

- Knoten/Abszesse/Fisteln/Narben

- typische Areale (Achseln, Leisten, Gesäß, unter der Brust)

- Nebenkriterien

- Familienanamnese

- unauffällige Keimflora im Abstrich (keine typischen Eitererreger)

- Bildgebung

- Ultraschall oder MRT kann hilfreich sein, um Fisteln und Ausdehnung zu erkennen.

- Differenzialdiagnosen

- Karbunkel

- Furunkel

- Abszess anderer Ursache

- Pilzinfektionen

- Morbus Crohn der Haut

Welche Stadien gibt es und was bedeutet der Hurley‑Score?

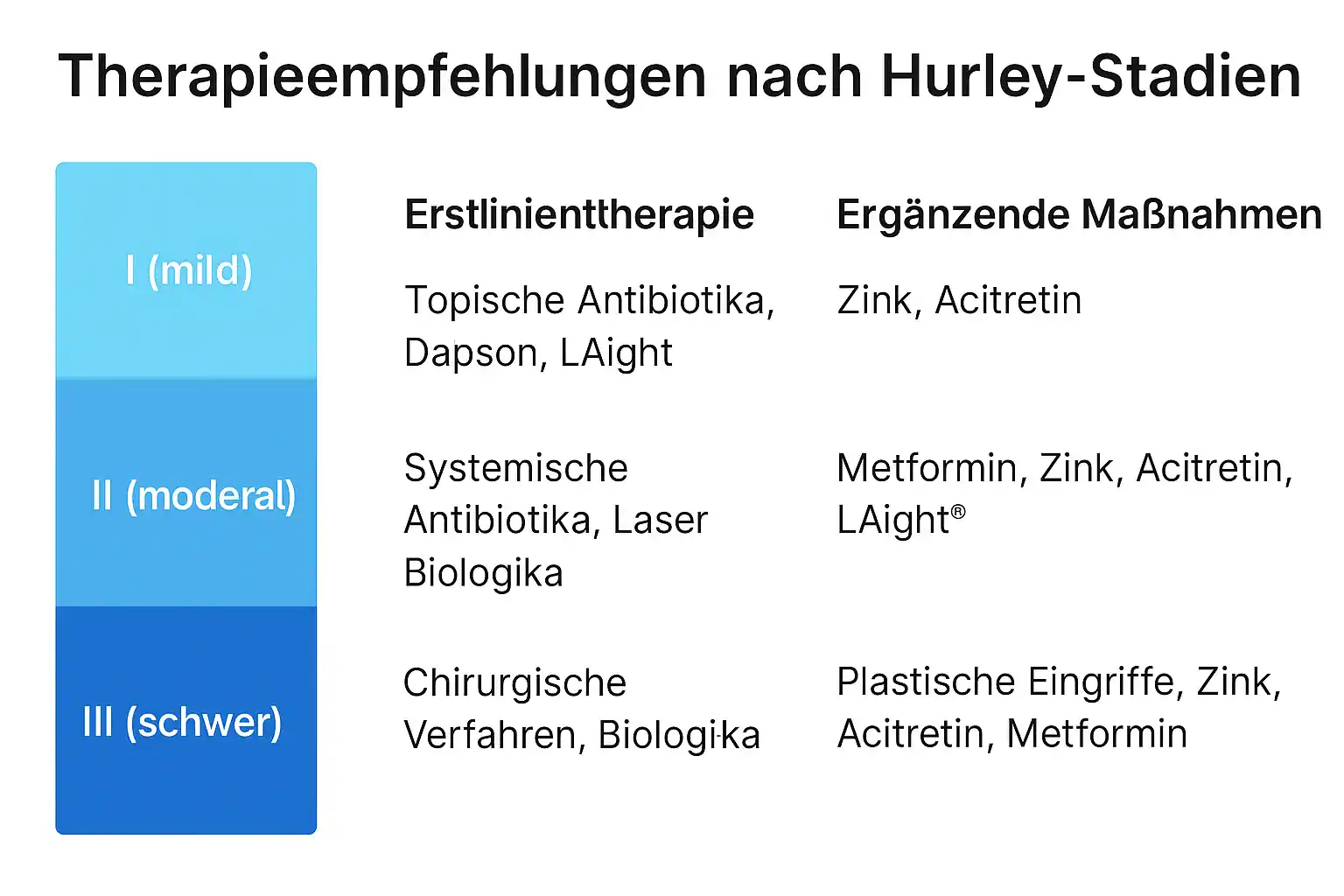

Der Schweregrad wird häufig nach Hurley eingeteilt, eine einfache klinische Einteilung in drei Stadien:

- Hurley I: einzelne Abszesse, keine Fisteln.

- Hurley II: wiederkehrende Abszesse mit Fistelgängen/Narbensträngen.

- Hurley III: zusammenfließende Areale mit zahlreichen Fisteln und breiter Vernarbung.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Bei 60 % der Betroffenen schreitet die Erkrankung ohne fundierte Therapie fort. Eine frühe Behandlung bremst das Fortschreiten der Erkrankung, was häufig an der langwierigen Diagnosestellung scheitert. Ergänzend nutzen Ärztinnen/Ärzte Scores wie den „IHS4“ (International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System) zur Verlaufskontrolle. Dabei werden Knoten, Abszesse und Fisteln gezählt und unterschiedlich gewichtet – Knoten mit 1 Punkt, Abszesse mit 2 Punkten und Fisteln mit 4 Punkten. Je höher der Wert, desto schwerer die Erkrankung und umso intensiver sollte die Behandlung erfolgen.

Welche Behandlung passt zu welchem Stadium der Akne inversa?

Therapieziele sind Entzündungskontrolle, Schmerzreduktion, Verhinderung neuer Läsionen und Narben. Auswahl und Reihenfolge richten sich nach Schweregrad und Vernarbung.

- Lokal & antiseptisch: milde, pH‑neutrale Waschlösungen, antiseptische Spülungen, Zinkauflagen; konsequentes Wundmanagement.

- Antibiotika: z. B. Tetracycline oder Clindamycin/Rifampicin-Kombination bei entzündlichen Schüben; ärztlich überwacht, begrenzte Dauer.

- Biologika: gezielte Immunmodulation (z. B. Adalimumab, Secukinumab) bei moderater/schwerer Aktivität oder unzureichendem Ansprechen auf Standardtherapien.

- Hormonelle Therapie: in Einzelfällen Antiandrogene oder Antikontrazeptiva bei hormoneller Komponente. Dies betrifft vor allem Frauen, kann in Einzelfällen aber auch bei Männern erwogen werden.

- Schmerztherapie: multimodal mit NSAR, ggf. Opiaten, begleitender Physiotherapie und psychologischer Schmerzbewältigung.

- Chirurgie: von der gezielten Fistel‑/Sinustrakt‑Sanierung bis zur Exzision. Bei großen Defekten plastische Deckung. Operative Maßnahmen adressieren Vernarbungen, verhindern aber keine neuen Herde – daher immer in ein Gesamtkonzept einbetten.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Welche Begleiterkrankungen sind häufig und warum ist das wichtig?

Akne inversa ist mit zahlreichen weiteren Erkrankungen assoziiert, was man als Komorbiditäten bezeichnet. Das Spektrum reicht von chronisch‑entzündlichen Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) über rheumatologische Leiden bis zu Psoriasis (Schuppenflechte), Diabetes und metabolischem Syndrom. Auch Depressionen und Angststörungen treten überdurchschnittlich häufig auf.

- Konsequenz: interdisziplinäre Betreuung, Screening auf Komorbiditäten, Vorbeugung kardiometabolischer Risiken.

- Psychische Gesundheit: Depression, Angst und soziale Isolation müssen früh erkannt und behandelt werden.

- Krebsrisiko: Langjährig unbehandelte schwere Verläufe erhöhen das Risiko für Plattenepithelkarzinome in betroffenen Hautarealen.

Expertenstimmen zu Akne inversa

In der wissenschaftlichen Diskussion rund um Akne inversa betonen führende Expertinnen und Experten immer wieder, dass die Erkrankung nicht nur ein lokales Hautproblem ist. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel aus genetischen, immunologischen und umweltbedingten Faktoren. Der Austausch unter Fachleuten trägt dazu bei, dass Betroffene von neuen Erkenntnissen und verbesserten Behandlungsstrategien profitieren können.

Prof. Dr. med. Christos C. Zouboulis (Dermatologie, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Dessau): betont die systemische Dimension der Erkrankung und die Bedeutung strukturierter Stufentherapien von topischen Maßnahmen bis zu Biologika, basierend auf Leitlinienempfehlungen.

PD Dr. med. Robert Sabat (Dermatologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin): unterstreicht die Rolle proinflammatorischer Zytokine und die Notwendigkeit, Entzündung und Vernarbung früh zu bremsen.

Prof. Dr. Falk G. Bechara (Dermatologie/Chirurgie, Ruhr-Universität Bochum, Leiter des International Centre for Hidradenitis Suppurativa/Acne Inversa): weist auf den Nutzen klar geplanter operativer Strategien bei ausgeprägter Vernarbung hin. Diese sollten stets kombiniert mit medikamentöser Kontrolle der Entzündung durchgeführt werden.

PD Dr. med. Schapoor Hessam (Dermatologie, Universitätsklinikum Münster): hebt die Bedeutung neuer Scores wie IHS4 hervor, die eine differenziertere Verlaufsbewertung ermöglichen.

Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

Kurz und bündig

Was können Sie konkret tun?

Ziel ist ein alltagstauglicher Plan, der die medizinische Behandlung ergänzt und Trigger reduziert. Dabei geht es sowohl um konkrete körperliche Maßnahmen als auch um psychische und soziale Unterstützung, damit Sie den Alltag besser bewältigen können.

- Rauchstopp konsequent angehen; Rückgang der Akne-Aktivität ist möglich, oft innerhalb von Monaten. Ärztliche Programme oder Nikotinersatztherapien können den Einstieg erleichtern.

- Gewicht managen: Realistische Ziele (-5 % bis -10 %) helfen bereits. Eine entzündungsarme Ernährung, z. B. nach dem Muster der Mittelmeerdiät, unterstützt das Immunsystem. Ernährungsberatung kann individuell abgestimmt werden.

- Reibung vermeiden: Lockere Kleidung aus Baumwolle oder atmungsaktiven Stoffen verringert mechanische Belastung. Rasur-Alternativen oder schonende Methoden reduzieren zusätzliche Reize.

- Hautpflege: pH-neutrale Reinigung, antiseptische Lösungen nach ärztlicher Empfehlung und das Erlernen von Wundmanagement sind wichtige Bausteine. Regelmäßige Kontrolle durch medizinisches Fachpersonal verbessert die Heilung.

- Stress reduzieren: Ausreichend Schlaf, Pausen und Entspannungstechniken wie Atemübungen oder Yoga können Schübe abschwächen. Psychologische Unterstützung oder Verhaltenstherapie kann bei chronischem Stress entlasten.

- Ärztliche Begleitung: Eine dermatologische Schwerpunktsprechstunde ist sinnvoll. Dokumentieren Sie Schübe mit Fotos oder einem Tagebuch, um Veränderungen sichtbar zu machen.

- Bewegung und Sport: Regelmäßige, angepasste Bewegung unterstützt das Gewichtmanagement, stärkt das Herz-Kreislauf-System und wirkt positiv auf das seelische Wohlbefinden. Geeignet sind gelenkschonende Aktivitäten wie Schwimmen (sofern die Akne-Wunden es zulassen), Radfahren oder Walking.

- Vernetzung: Austausch in Selbsthilfegruppen, Online-Foren oder spezialisierten Patientennetzwerken kann emotionale Entlastung bieten und den Zugang zu aktuellen Informationen verbessern.

FAQ

Nicht heilbar, aber gut behandelbar. Ziel ist Schubkontrolle, Schmerzreduktion und Vermeidung neuer Vernarbungen.

Die zuständige Fachrichtung ist die Dermatologie. Bei Komplikationen interdisziplinär (Plastische Chirurgie, Gastroenterologie, Rheumatologie, Diabetologie).

Lokale Maßnahmen/Antibiotika oft innerhalb von Wochen, Biologika brauchen länger; Verlauf regelmäßig evaluieren.

Gewichtsreduktion kann Aktivität und Schwere senken und verbessert oft das Ansprechen auf Therapien.

Typischerweise nicht. Die Hautflora ist meist „normal“; Bakterien sind eher Mitspieler als Auslöser.

Nein.

Ja, bei einem Teil der Betroffenen. Genetische Faktoren tragen erheblich zum Risiko bei.

Bei Vernarbungen, persistierenden Fisteln oder rezidivierenden Abszessen, eingebettet in ein konservatives Gesamtkonzept.

Depression, Angst und soziale Isolation sind häufig. Psychologische Unterstützung ist ein wichtiger Teil der Therapie.

Mehrere Biologika sind in Erprobung. Studien zu IL-17- und IL-23-Blockern zeigen vielversprechende Ergebnisse.

Eine allgemein entzündungsarme Ernährung, zum Beispiel nach dem Muster der Mittelmeerdiät, kann das Immunsystem unterstützen. Stark verarbeitete Lebensmittel, viel Zucker oder fettreiche Speisen können hingegen Schübe begünstigen. Individuelle Ernährungsberatung kann helfen, geeignete Anpassungen vorzunehmen.