Burnout ist mehr als „nur Stress“: Es beschreibt einen psychischen Zustand bestehend aus tiefer Erschöpfung, innerer Distanz zur Arbeit und dem Gefühl, nicht mehr leistungsfähig zu sein. Ziel dieses Beitrags ist es, die wichtigsten Ursachen, Warnzeichen, Diagnosewege und wirksamen Behandlungs- und Präventionsansätze zu erklären. Als kleines Extra: Hier finden Sie auch die Möglichkeit zu einem offiziellen, digitalen Selbsttest – dem Burnout-Assessment-Tool (BAT). Er liefert eine grobe Selbsteinschätzung, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose.

- Schnelles Wissen

- Arbeitsbezogene Version des BAT – Burnout-Selbsttest (23 Kernfragen + Sekundärsymptome)

- Expertenstimmen zum Thema

- Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

- Was können Sie konkret tun?

- FAQ

- Was ist? – Begriffe kurz erklärt

- Quellen

Schnelles Wissen

Das Wichtigste für Sie auf einen Blick:

Burnout: Was genau ist damit gemeint?

Burnout ist ein arbeitsbezogenes Syndrom mit drei Dimensionen: anhaltende Erschöpfung, wachsende innere Distanz bzw. Zynismus gegenüber der Arbeit und das Gefühl verringerter Wirksamkeit. In der aktuellen Klassifikation (ICD-11) wird Burnout als Faktor verortet, der die Gesundheit beeinflusst – nicht als eigenständige Krankheit. Wichtig ist die Abgrenzung zu Depression und Angststörungen, die häufig gemeinsam auftreten und separat behandelt werden müssen.

- Kernsymptome: emotionale und körperliche Erschöpfung, Zynismus/Depersonalisierung, verminderte Leistungsfähigkeit.

- Typische Begleitzeichen: Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme.

- Risiko in helfenden Berufen (etwa Pflege, Lehrkräfte, Ärztinnen/Ärzte) und unter intensiver Arbeitsdichte ist erhöht.

Wie entsteht Burnout und warum es nicht nur an „zu viel Arbeit“ liegt?

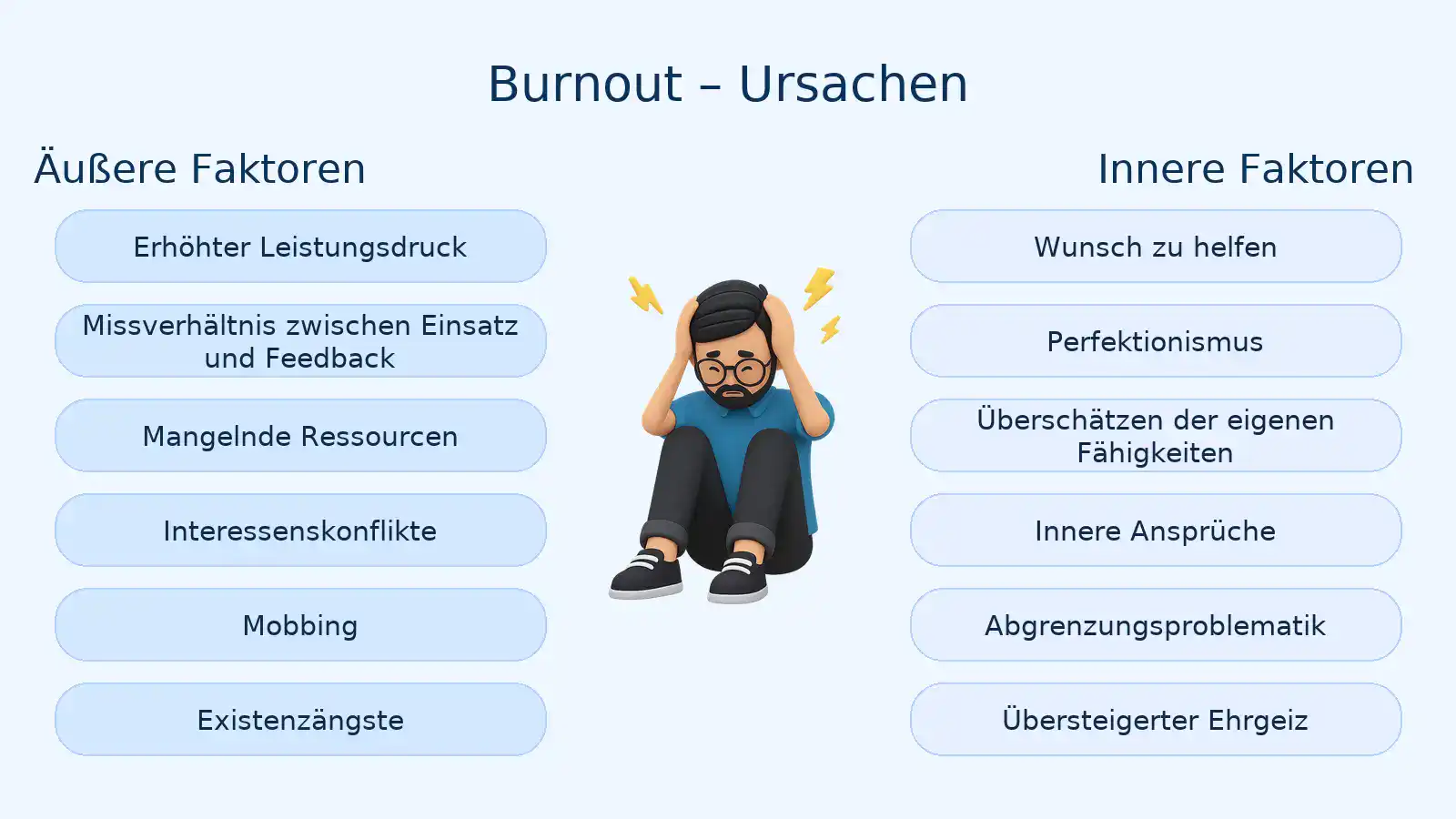

Ein einzelner Auslöser erklärt Burnout selten. Belastende Arbeitsorganisation, mangelnde Anerkennung, Konflikte und eine schlechte Vereinbarkeit mit dem Privatleben treffen auf individuelle Faktoren wie Perfektionismus, geringes Selbstwertgefühl, fehlende Stressbewältigung und wahrscheinlich biologische Einflüsse wie z. B. genetische Veranlagung. Das Risiko steigt, wenn mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig vorliegen und über längere Zeit bestehen. Einzelne Faktoren sind meistens nicht ausschlaggebend.

- Verhältnisfaktoren: Überlastung, unklare Rollen, wenig Autonomie, mangelhafte Kommunikation, ungerechte Führung.

- Verhaltensfaktoren: überhöhte Ansprüche an sich selbst, „Nie-Nein-Sagen“, fehlende Regenerationszeiten, Grübeln.

- Erwartungshaltung: ständige Erreichbarkeit, unrealistische Leistungsnormen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Wie wird Burnout erkannt und welche Tests gibt es?

Screening-Fragebögen helfen, Belastung zu erfassen, ersetzen aber keine Diagnose. Das Burnout-Assessment-Tool (BAT) bietet eine strukturierte Selbsteinschätzung. Ärztinnen/Ärzte prüfen parallel Differentialdiagnosen (z. B. Depression), körperliche Ursachen und wie gut der Alltag gelingt (z. B. Haushalt, Selbstversorgung, soziale Kontakte, Freizeitaktivitäten).

- Warnzeichen ernst nehmen: anhaltende Müdigkeit, emotionale Abstumpfung, Leistungsabfall, sozialer Rückzug.

- Ärztliche Abklärung bei deutlicher Beeinträchtigung oder Suizidgedanken unverzüglich.

Burnout-Selbsttest (BAT-D)

Der Burnout-Assessment-Tool – Deutsch (BAT-D)ist ein standardisierter Fragebogen zur Selbsteinschätzung von Burnout-Anzeichen. Er fragt, wie oft bestimmte Aussagen zu Ihrer aktuellen Arbeitssituation zutreffen. Die Fragen decken Kernbereiche ab wie Erschöpfung, psychische Distanz, kognitive und emotionale Kontrolle, zusätzlich werden Sekundärsymptome abgefragt (z. B. Schlafprobleme, Kopf-/Muskelschmerzen). Der Test bietet eine erste Orientierung, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose. Besprechen Sie auffällige Ergebnisse mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

So funktioniert’s:

Sie kreuzen pro Aussage eine Häufigkeit an: Nie – Selten – Manchmal – Oft – Immer. Haben Sie alle Fragen beantwortet, klicken Sie auf „Auswertung“.

Arbeitsbezogene Version des BAT – Burnout-Selbsttest (23 Kernfragen + Sekundärsymptome)

Bitte wählen Sie zu jeder Aussage, wie häufig sie auf Ihre aktuelle Arbeitssituation zutrifft.

Einordnung (Kern-Mittelwert, 23 Fragen): Niedrig ≤ 1,60 · Durchschnittlich 1,61–2,40 · Erhöht 2,41–3,29 · Hoch ≥ 3,30

Hinweis: Der BAT-D dient der Orientierung und ersetzt keine ärztliche/psychologische Diagnose. Bei „Erhöht“ oder „Hoch“ sollte eine Abklärung erfolgen.

Quelle: Schaufeli, W. B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport. Für die deutsche Übersetzung und Validierung: Glaser, J. & Seubert, C. (2020). Manual zur deutschen Fassung des Burnout Assessment Tool (BAT-D). Universität Innsbruck, Österreich.

Welche Behandlung bei Burnout hilft und wovon ist eher abzuraten?

Die wirksamste Strategie ist ein individuell zugeschnittener Behandlungsplan mit mehreren Bausteinen. Im Zentrum stehen psychotherapeutische Verfahren – häufig kognitive Verhaltenstherapie – mit Zielsetzung, Stressmuster zu verändern, Grenzen zu setzen und Selbstwirksamkeit aufzubauen. Ergänzend unterstützen Bewegungstherapie, Entspannung (Progressive Muskelentspannung (PMR), Autogenes Training), Achtsamkeit (z. B. Achtsamkeitsbasiertes Stressreduktionsprogramm (MBSR)) und Psychoedukation. „Burnout-Programme“ ohne evidenzbasierte Bausteine sind kritisch zu prüfen.

- Psychotherapie: kognitive Umstrukturierung, Stress- und Emotionsregulation, soziale Kompetenz, Werte- und Zielarbeit.

- Pharmakotherapie: leitliniengerecht nur bei zusätzlichen Störungen (z. B. Depression, Angst, Insomnie) einsetzen.

- Ergänzend: regelmäßige körperliche Aktivität, Achtsamkeitspraxis, kreative Verfahren, Selbsthilfegruppen als soziale Stütze.

Infobox: Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) ist eine Form der Gesprächstherapie. Sie hilft, belastende Gedanken und Gewohnheiten zu erkennen und durch hilfreichere zu ersetzen. In kleinen Schritten werden neue Verhaltensweisen geübt – zum Beispiel besser mit Stress umgehen oder klare Grenzen setzen. Oft gibt es kurze Übungen für zu Hause, damit das Gelernte im Alltag wirkt. Die Therapie hat klare Ziele und dauert meist überschaubare Zeiträume. Bei Burnout wird KVT häufig mit Bewegung und Entspannung kombiniert.

Hier finden Sie Hinweise zu achtsamkeitsbasierte Workouts!

Was bedeutet Prävention und wie können Sie und der Arbeitgeber dazu beitragen?

Prävention hat zwei Seiten: Arbeitsbedingungen und persönliches Verhalten. Für erstere trägt die Organisation/der Arbeitgeber die Verantwortung (Planung, Rollen, Führung, Pausen- und Erreichbarkeitsregeln). Beschäftigte gestalten ihr eigenes Verhalten (Schlaf, Pausen, Prioritäten, Stressregulation). Entscheidend ist das Zusammenspiel: Wenn Arbeitgeber und Mitarbeitende gemeinsam handeln, sinkt das Burnout‑Risiko und beide profitieren: Beschäftigte bleiben gesünder und leistungsfähig; Arbeitgeber verzeichnen weniger Fehlzeiten, geringere Fluktuation und stabilere Qualität.

Verhältnisprävention: Was der Arbeitgeber zur Burnout‑Vorbeugung beitragen kann

Verhältnisprävention meint Änderungen an den Arbeitsbedingungen. Die Verantwortung liegt beim Arbeitgeber im Dialog mit den Beschäftigten.

- Arbeitsmenge realistisch planen: klare Prioritäten, ausreichende Ressourcen, Puffer für Unvorhergesehenes.

- Aufgaben und Rollen klären: Wer macht was, mit welchen Verantwortlichkeiten und Entscheidungsspielräumen?

- Autonomie stärken: mehr Einfluss auf Abläufe, Reihenfolge, Tempo und Pausen.

- Pausenkultur verankern: Mikropausen, feste Erholzeiten, keine Meetings „über Mittag“.

- Erreichbarkeit regeln: klare Off‑Zeiten, keine Erwartung an Antworten abends, an Wochenenden oder während des Urlaubs.

- Führung schulen: wertschätzendes Feedback, faire Verteilung, Überlastung früh ansprechen, Unterstützung anbieten.

- Teamarbeit und Kommunikation verbessern: kurze Lage‑Updates, realistische Deadlines, „Stop‑Regel“ bei Überlastung.

- Rückkehr nach Erkrankung begleiten: abgestufter Wiedereinstieg, angepasste Ziele, feste Check‑ins.

Verhaltensprävention: Was Sie selbst zur Burnout‑Vorbeugung beitragen können

Verhaltensprävention meint die eigenen Gewohnheiten im Alltag. Ziel ist, die Belastung zu senken und Erholung zu sichern.

- Schlaf & Erholung priorisieren: regelmäßige Schlafzeiten, feste Pausen, tägliche Erholungsfenster.

- Belastung steuern: Aufgaben realistisch planen, Prioritäten setzen, Grenzen freundlich, aber klar kommunizieren.

- Stress regulieren: eine einfache Entspannungs- oder Achtsamkeitsroutine auswählen und regelmäßig üben.

- Bewegung integrieren: körperliche Aktivität als fester Bestandteil des Alltags (Form egal, Hauptsache regelmäßig).

- Soziale Unterstützung nutzen: frühzeitig mit vertrauten Personen sprechen; bei anhaltender Belastung ärztlich/therapeutisch abklären.

Expertenstimmen zum Thema

Prof. Dr. Holger Cramer (Universitätsklinikum Tübingen; Wissenschaftlicher Leiter RBIM, Bosch Health Campus) betont die Notwendigkeit multimodaler, evidenzbasierter Ansätze bei der Burnout-Behandlung und warnt vor reinen „Wellness‑Paketen“ ohne therapeutische Tiefe.

Prof. Dr. Arnold B. Bakker (Professor für Arbeits‑ und Organisationspsychologie, Erasmus University Rotterdam) betont: Burnout entsteht vor allem, wenn Anforderungen dauerhaft hoch sind und wichtige Ressourcen fehlen. Er empfiehlt, Ressourcen wie Autonomie, Feedback und soziale Unterstützung systematisch zu stärken.

Prof. Dr. Evangelia Demerouti (Professorin, Industrial Engineering & Innovation Sciences, TU Eindhoven) unterstreicht die Bedeutung von „Job Crafting“: Mitarbeitende können Arbeitsinhalte und Abläufe in kleinen Schritten anpassen – gemeinsam mit der Organisation. So sinken Belastungen und die Passung zur Aufgabe steigt.

W. B. Schaufeli (Arbeits‑ und Organisationspsychologe; KU Leuven & Utrecht University) entwickelte das frei zugängliche Burnout Assessment Tool (BAT) und empfiehlt die Kombination aus individuellen und organisatorischen Maßnahmen.

Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

Kurz und bündig

Was können Sie konkret tun?

- Eine Woche lang Belastungen, Energiepegel und Erholungszeiten protokollieren – das schafft Klarheit für Änderungen.

- Schlaf und Erholung stabilisieren: feste Schlafzeiten (7–8 Stunden), kurzes Abendritual, Bildschirmzeit vor dem Zubettgehen reduzieren.

- Bewegung fest einplanen: an 5 Tagen pro Woche 30 Minuten zügig gehen oder Rad fahren; Alltagsschritte erhöhen (Treppen, kurze Wege zu Fuß).

- Pausen & Mikropausen nutzen: alle 60–90 Minuten kurz aufstehen, atmen, dehnen; echte Mittagspause ohne Mails.

- Entspannung/Achtsamkeit einüben: täglich 10 Minuten Progressive Muskelentspannung (PMR) oder eine Atemübung; einmal pro Woche eine längere Einheit (z. B. Elemente aus MBSR).

- Prioritäten setzen & Grenzen kommunizieren: „Top‑3‑Aufgaben“ pro Tag, realistische Ziele, Pufferzeiten, freundlich Nein sagen.

- Digitale Grenzen einführen: Benachrichtigungen drosseln, E‑Mails zu festen Zeiten, klare Off‑Zeiten abends, an Wochenenden.

- Soziale Unterstützung aktivieren: vertraute Personen einbeziehen; bei Bedarf Selbsthilfegruppe.

- Professionelle Hilfe suchen, wenn Beschwerden über 2–4 Wochen anhalten, der Alltag deutlich eingeschränkt ist, Schlaf massiv leidet oder Krisen/Schuld‑/Hoffnungslosigkeit auftreten. Erste Anlaufstelle: Hausärztin/Hausarzt.

FAQ

Nein. In der ICD‑11 wird Burnout als arbeitsbezogener Gesundheitsfaktor bzw. Zusatzdiagnose geführt und nicht als eigenständige psychische Erkrankung. Andere Störungen (etwa Depression, Angst) müssen separat geprüft und behandelt werden.

Depression betrifft meist alle Lebensbereiche (tiefe Niedergeschlagenheit, Interessenverlust). Burnout ist auf den Arbeitskontext bezogen, kann aber zusammen mit einer Depression auftreten.

Für die Orientierung eignet sich das Burnout- Assessment-Tool (BAT). Es liefert eine grobe Selbsteinschätzung, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose.

Wenn Beschwerden länger als zwei Wochen anhalten, der Alltag deutlich eingeschränkt ist, Schlaf massiv leidet oder Krisen/Schuld‑/Hoffnungslosigkeit auftreten. Erste Anlaufstellen: Hausärztin/Hausarzt, psychotherapeutische Praxis (Deutschland: Terminservice 116 117; in akuter Gefahr 112).

Ja. Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert Stimmung, Schlaf und Stressregulation und ist ein tragender Baustein in der Behandlung.

Nein. Medikamente richten sich nach Begleiterkrankungen (z. B. Depression, Angst, Schlafstörung) und folgen Leitlinien.

Arbeitsmenge realistisch planen, Rollen klären, Autonomie stärken, Pausenkultur verankern, Erreichbarkeit regeln, Führung schulen und Teamkommunikation verbessern – Verhältnisprävention wirkt.

Eine einfache Vererbung ist nicht belegt. Genetische Faktoren könnten das Risiko mit beeinflussen, die Evidenz ist aber begrenzt. Wichtiger sind Arbeitsbedingungen und persönliche Strategien.

Was ist? – Begriffe kurz erklärt

Burnout-Assessment-Tool (BAT): frei verfügbares Instrument zur Selbsteinschätzung der Burnout-Belastung über 23 Fragen (Mittelwert zur Einordnung in Belastungsgrade).

Verhältnis-/Verhaltensprävention: Verhältnisprävention verbessert Strukturen und Führung; Verhaltensprävention stärkt persönliche Strategien – wirksam ist die Kombination.

Achtsamkeitsbasiertes Stressreduktionsprogramm (MBSR): standardisiertes 8‑Wochen‑Training mit Achtsamkeits‑ und Atemübungen (z. B. Body‑Scan, sanftes Yoga); Ziel: Stress besser regulieren, weniger Grübeln, erholsamer schlafen.

Quellen

World Health Organization. ICD-11: International classification of diseases (11th revision). 2022