Schimmel in der Wohnung betrifft nicht nur Wände. Er kann Schleimhäute reizen, Atemwege belasten und bei Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem ernsthafte Infektionen begünstigen. Dieser Beitrag erklärt, wie Sie Risiken einordnen, Warnzeichen erkennen und Ihre Räume wirksam schützen.

- Schnelles Wissen

- Wie gefährlich ist Schimmel in der Wohnung und wovon hängt das Risiko ab?

- Welche Symptome deuten auf eine Schimmelbelastung hin?

- Wer ist besonders gefährdet und wann wird es kritisch?

- Welche Erkrankungen können durch Schimmel entstehen?

- Wie wird festgestellt, ob Schimmel Ihre Beschwerden verursacht?

- Kann Schimmel in der Wohnung giftig sein und wie groß ist die Gefahr?

- Wie lässt sich Schimmel sicher entfernen und wann brauchen Sie Profis?

- Wie beugen Sie Schimmel in Wohnräumen wirksam vor?

- Expertenstimmen zum Thema

- Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

- Was können Sie konkret tun?

- FAQ

- Was ist …? – Begriffe kurz erklärt

- Quellen

Schnelles Wissen

Wie gefährlich ist Schimmel in der Wohnung und wovon hängt das Risiko ab?

Die gesundheitliche Wirkung von Schimmel hängt von Ausmaß und Dauer der Exposition sowie von Ihrer individuellen Empfindlichkeit ab. Viele Betroffene spüren nur Reizungen, bei Risikogruppen können jedoch schwere Verläufe auftreten.

- Je länger und intensiver der Kontakt, desto höher das Risiko für Beschwerden.

- Vorerkrankungen der Lunge (z. B. Asthma, COPD) erhöhen die Empfindlichkeit.

- Schimmel kann auch über Zellfragmente und Stoffwechselprodukte wirken, nicht nur über lebende Pilzsporen.

- Akut toxische Effekte in Wohnräumen sind ungewöhnlich. Sie spielen eher an speziellen Arbeitsplätzen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, beim Umgang mit Abfällen oder in der Lebensmittelverarbeitung, eine Rolle.

Welche Symptome deuten auf eine Schimmelbelastung hin?

Beschwerden sind oft unspezifisch und schwanken je nach Aufenthalt. Typisch sind Reizungen der oberen Atemwege und Augen sowie Husten und Müdigkeit.

- Verstopfte oder laufende Nase, Kratzen im Hals, trockener Husten.

- Pfeifende und erschwerte Atmung bei vorbestehendem Asthma.

- Tränende, brennende Augen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen.

- Verbesserung der Symptome außerhalb der Wohnung spricht für einen Zusammenhang.

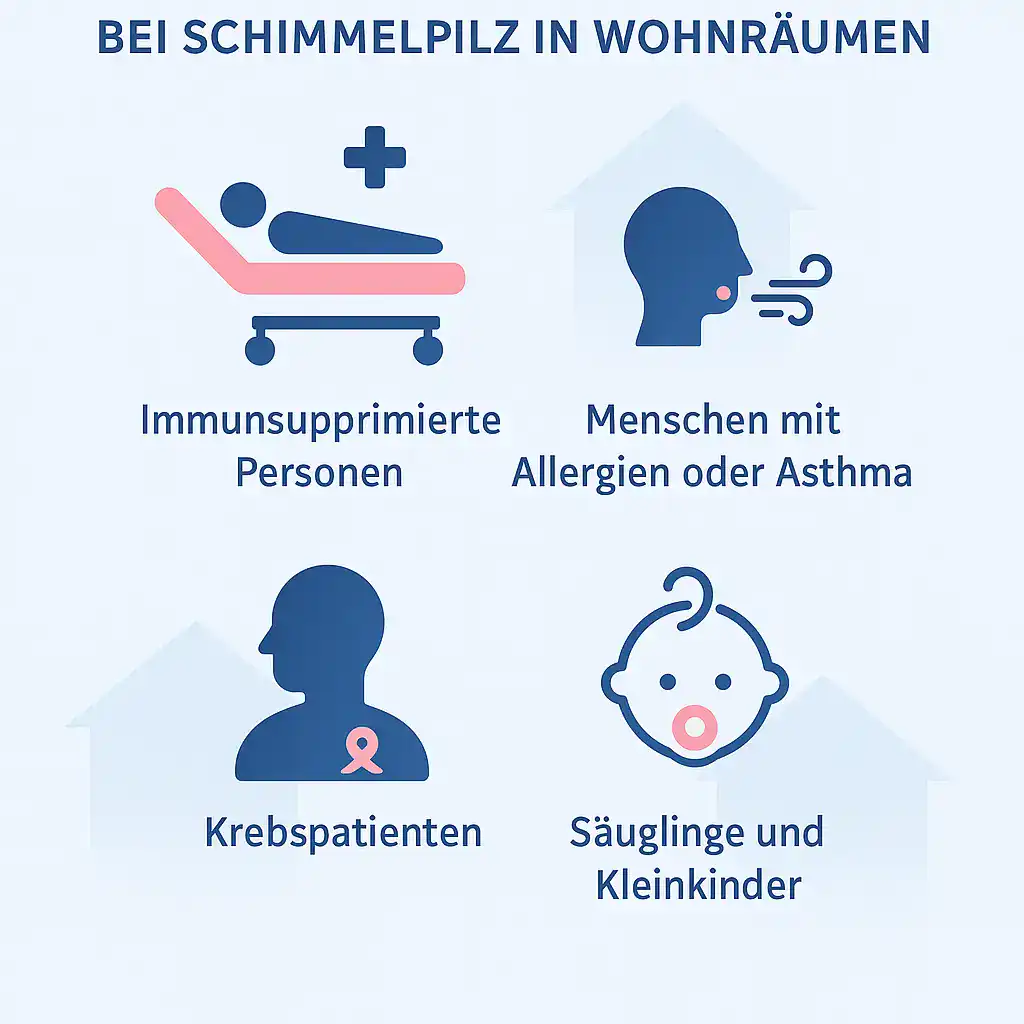

Wer ist besonders gefährdet und wann wird es kritisch?

Nicht alle reagieren gleich. Einige Gruppen müssen Schimmelkontakt strikt vermeiden und zügig handeln.

- Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem (etwa nach Organtransplantation, während Chemotherapie, bei HIV).

- Menschen mit Allergien oder Asthma. Der Kontakt mit Schimmel (die sogenannte Belastung oder Exposition) kann Krankheitsschübe verstärken.

- Personen mit schweren Virusinfektionen oder vorbestehender Lungenerkrankung.

- Säuglinge und Kinder, da ihr Immunsystem noch nicht vollständig entwickelt ist.

- Bei Fieber, Luftnot, blutigem Auswurf oder starkem Krankheitsgefühl: zügig ärztlich abklären.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Welche Erkrankungen können durch Schimmel entstehen?

Die Bandbreite reicht von allergischen Reaktionen bis zu seltenen, aber ernsten Infektionen. Entscheidend sind Exposition, Erregerart und Ihr Gesundheitszustand.

- Allergische Beschwerden und asthmatische Verschlechterungen durch schimmelbezogene Allergene.

- Aspergillose in unterschiedlichen Formen: invasiv (bei starker Immunsuppression), chronisch pulmonal (bei Lungenvorschädigung) und allergisch (ABPA).

- Unspezifische Reizreaktionen, also allgemeines Unwohlsein oder Reizungen, können auch durch Abbauprodukte von Schimmelpilzen und kleine Bruchstücke der Pilzzellen ausgelöst werden.

- Bei Gesunden ist die Gefahr invasiver Infektionen sehr gering.Vorsicht gilt besonders für Hochrisikogruppen.

Wie wird festgestellt, ob Schimmel Ihre Beschwerden verursacht?

Ob Schimmel tatsächlich die Ursache von gesundheitlichen Problemen ist, lässt sich nicht immer eindeutig klären. Ärztinnen und Ärzte nutzen dafür verschiedene Hinweise und Untersuchungen.

- Gründliche Anamnese: Symptome, zeitlicher Zusammenhang mit Aufenthalten in der Wohnung, Verbesserung außerhalb.

- Körperliche Untersuchung, insbesondere der Atemwege und Haut.

- Allergietests (Pricktest, Blutuntersuchungen) können eine Sensibilisierung auf Schimmelpilze zeigen.

- Lungenfunktionstests helfen, asthmatische Reaktionen oder Einschränkungen zu erfassen.

- Wohnumfeldanalyse: Bei Verdacht können Fachleute Raumluft oder Oberflächenproben untersuchen.

Wichtig: Eine Diagnose stützt sich immer auf mehrere Befunde, nie allein auf den Nachweis von Schimmelsporen.

Kann Schimmel in der Wohnung giftig sein und wie groß ist die Gefahr?

Kann Schimmel auch „giftig“ wirken? Gemeint sind giftige Stoffe (Mykotoxine), die manche Schimmelarten bilden. In Wohnungen ist ein akutes Vergiftungsrisiko sehr selten.

- Mykotoxine entstehen vor allem in stark befallenem, feuchtem Material (z. B. verdorbenen Lebensmitteln, massiv durchfeuchtetem Holz oder Putz).

- In Innenräumen mit normalem Befall sind nach heutigem Wissensstand toxische Effekte kaum zu erwarten.

- Hinweise auf Mykotoxin‑Exposition stammen vor allem aus Arbeitsumgebungen mit hoher Belastung.

- Wichtiger als die Sorge vor Toxinen ist die konsequente Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen.

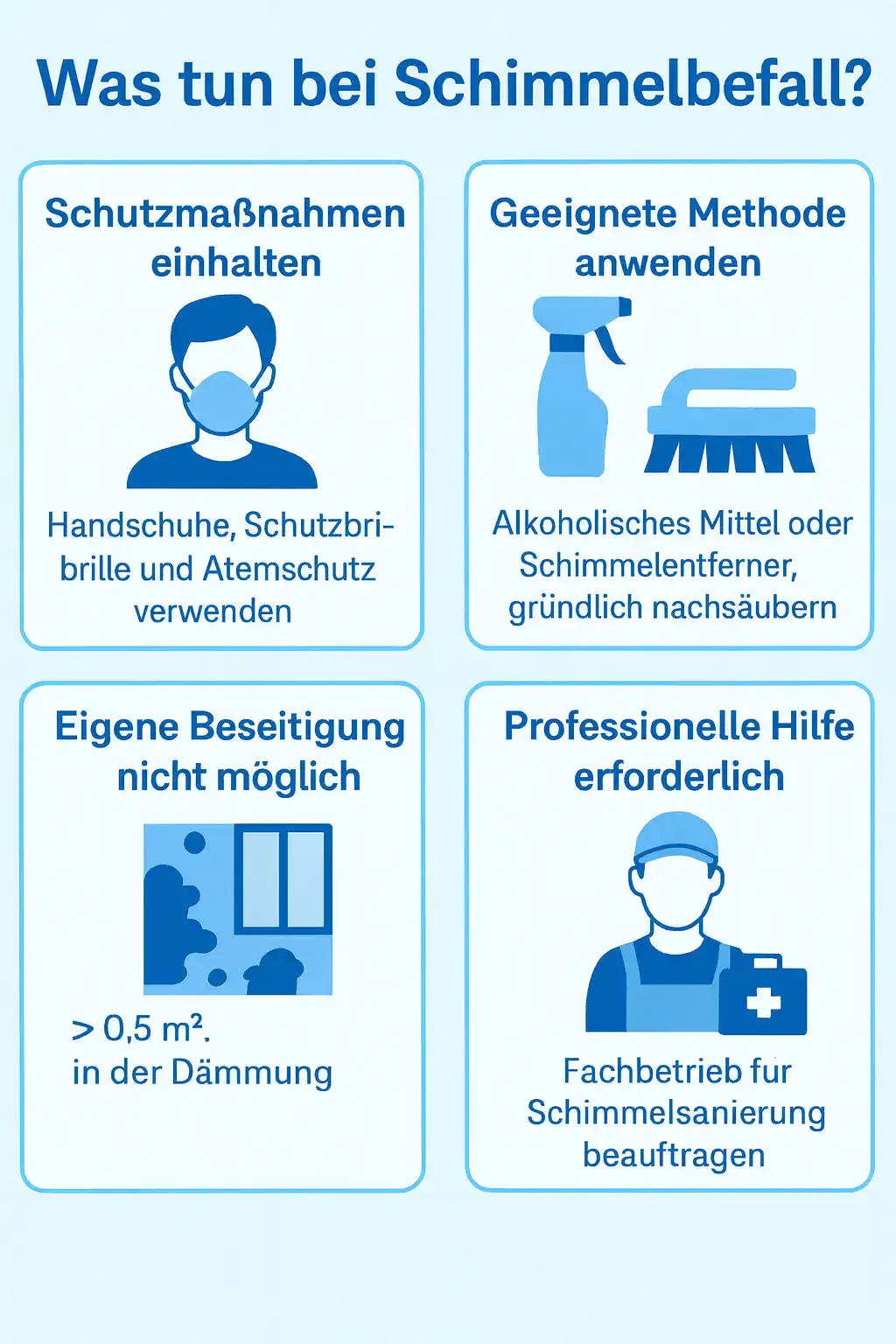

Wie lässt sich Schimmel sicher entfernen und wann brauchen Sie Profis?

Kleine, oberflächliche Flecken können Sie oft selbst beseitigen. Bei verdeckten Feuchteschäden, großflächigem Befall oder gesundheitlichen Risiken sollten Fachbetriebe sanieren.

- Ursache zuerst beheben (Leckagen, Wärmebrücken, Kondenswasser) – sonst kommt der Schimmel zurück.

- Kleinflächig: Wischdesinfektion harter Oberflächen, befallene Silikonfugen und Tapeten ersetzen.

- Poröse Materialien (Gipskarton, Textilien) bei Befall meist entsorgen.

- Ab > 0,5 m² zusammenhängender Fläche oder bei unklarer Ursache: Begutachtung und fachgerechte Sanierung veranlassen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Wie beugen Sie Schimmel in Wohnräumen wirksam vor?

Prävention ist der wichtigste Schutz vor Schimmel in Innenräumen. Ziel ist eine trockene Bausubstanz und eine relative Luftfeuchtigkeit um 40–60 %.

- Mehrmals täglich stoßlüften; Bad und Küche nach Gebrauch kurz intensiv lüften.

- Luftfeuchte mit einem Hygrometer (ein einfaches Messgerät für die Luftfeuchtigkeit) überwachen, bei Bedarf Entfeuchter einsetzen.

- Möbel nicht direkt an kalte Außenwände stellen; Luftzirkulation sicherstellen.

- Nasse Flächen sofort trocknen; Wasserschäden zeitnah instandsetzen.

- Innenraumtemperatur gleichmäßig halten, besonders in wenig genutzten Räumen.

Expertenstimmen zum Thema

Prof. Jay M. Portnoy, Allergologe an Children’s Mercy–Kansas City und Professor für Pädiatrie (UMKC), betont, dass die Reduktion schimmelbezogener Allergene ein zentraler Baustein der Symptomkontrolle ist (J Allergy Clin Immunol 2001).

Kyung J. Kwon‑Chung, NIH Distinguished Investigator (NIAID), weist darauf hin, dass invasive Aspergillosen nahezu ausschließlich bei stark immunsupprimierten Patientinnen und Patienten auftreten; die Umgebungs-Sporenkonzentration allein sagt das Risiko nur begrenzt voraus (Med Mycol 1998).

Prof. Christer Janson, Uppsala University (Respiratory, Allergy & Sleep Research), beschreibt den Zusammenhang von Feuchte/Schimmel mit Schlafstörungen, Schnarchen und Tagesmüdigkeit in populationsbasierten Analysen (Environ Int 2020).

Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

Kurz und bündig

Was können Sie konkret tun?

- Ursache finden: Sichtprüfung auf Feuchtequellen, Hygrometer platzieren, Temperaturverlauf prüfen.

- Alltag anpassen: richtig stoßlüften, Wäsche nicht in Wohnräumen trocknen, Luftfeuchte auf 40–60 % halten.

- Kleinbefall (< 0,5 m²) fachgerecht entfernen; bei Unsicherheit oder größerem Befall Fachbetrieb beauftragen.

- Gesundheit im Blick: Anhaltender Husten, Luftnot, Fieber oder Asthma‑Verschlechterung ärztlich abklären, besonders bei Risikogruppen.

- Dokumentieren: Befall fotografieren, Maßnahmen und Raumklima protokollieren; bei Mietobjekten Vermietung informieren.

FAQ

Die Farbe allein sagt wenig über das Risiko aus. Entscheidend sind Ausmaß der Belastung, Dauer der Exposition und Ihr Gesundheitszustand.

Ja. Kurzes, regelmäßiges Stoßlüften senkt die Luftfeuchte schnell und reduziert Kondenswasser, ohne die Wohnung stark auszukühlen.

Sie können Sporen aus der Luft reduzieren, ersetzen aber nie die Ursachenbeseitigung und Sanierung.

Bei anhaltendem Husten, Luftnot, Fieber, blutigem Auswurf, Asthma‑Verschlechterung oder wenn Sie immunsupprimiert sind – frühzeitig abklären lassen.

Als Richtwert gilt: Über etwa 0,5 m² zusammenhängender Fläche oder bei versteckten Feuchteschäden sollten Fachleute einschätzen und sanieren.

Etwa 40–60 % relative Luftfeuchte; messen Sie mit einem Hygrometer und lüften bzw. entfeuchten bei höheren Werten.

Schimmelbelastung steht mit unspezifischen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Reizungen und Müdigkeit in Zusammenhang, besonders bei bestehender Empfindlichkeit.

Was ist …? – Begriffe kurz erklärt

Aspergillose: Sammelbegriff für Erkrankungen durch Schimmelpilze der Gattung Aspergillus – von allergischen Reaktionen bis zu seltenen invasiven Infektionen.

ABPA: Allergische bronchopulmonale Aspergillose: eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Aspergillus bei Asthma oder Mukoviszidose.

Wärmebrücke: Bereich einer Gebäudehülle, der stärker auskühlt. Dort kondensiert Feuchtigkeit leichter – Schimmel kann entstehen.

Stoßlüften: kurzes, weites Öffnen der Fenster (mehrere Minuten), um Luftfeuchte schnell zu senken. Besser als dauerhaft gekippte Fenster.

Invasiv: bedeutet in die Tiefe gehend oder in den Körper eindringend; bei Schimmelinfektionen beschreibt es das Eindringen des Pilzes in Gewebe oder Organe.

Mykotoxine: Giftstoffe, die von bestimmten Schimmelarten gebildet werden. In Wohnräumen ist ein Vergiftungsrisiko selten.