Mikroplastik im Körper ist längst Realität. Studien weisen Partikel in Blut, Organen und sogar im Gehirn nach und berichten über ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Gleichzeitig kritisieren Fachleute aber auch die Untersuchungsmethoden und die Nachvollziehbarkeit mancher Studienergebnisse. Dieser Beitrag ordnet die Datenlage ein und zeigt eine Vielzahl konkreter Schritte zum Schutz im Alltag und zur Reduktion der Exposition.

- Schnelles Wissen

- Was sind Mikro- und Nanoplastik und worin unterscheiden sie sich?

- Wie gelangt Mikroplastik in den Körper?

- Welche Organe sind nachweislich betroffen?

- Erhöht Mikroplastik das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall?

- Steigt das Risiko für Bluthochdruck und Diabetes?

- Kann Mikroplastik ins Gehirn gelangen und was bedeutet das?

- Wie verlässlich sind die Nachweise insgesamt?

- Welche indirekten Effekte sind gesichert?

- Welche Rolle spielen PFAS und andere Plastik-Chemikalien?

- Expertenstimmen zu dem Thema

- Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

- Was können Sie konkret tun?

- FAQ

- Was ist …? – Begriffe kurz erklärt

- Quellen

Schnelles Wissen

Das Wichtigste für Sie auf einen Blick:

Was sind Mikro- und Nanoplastik und worin unterscheiden sie sich?

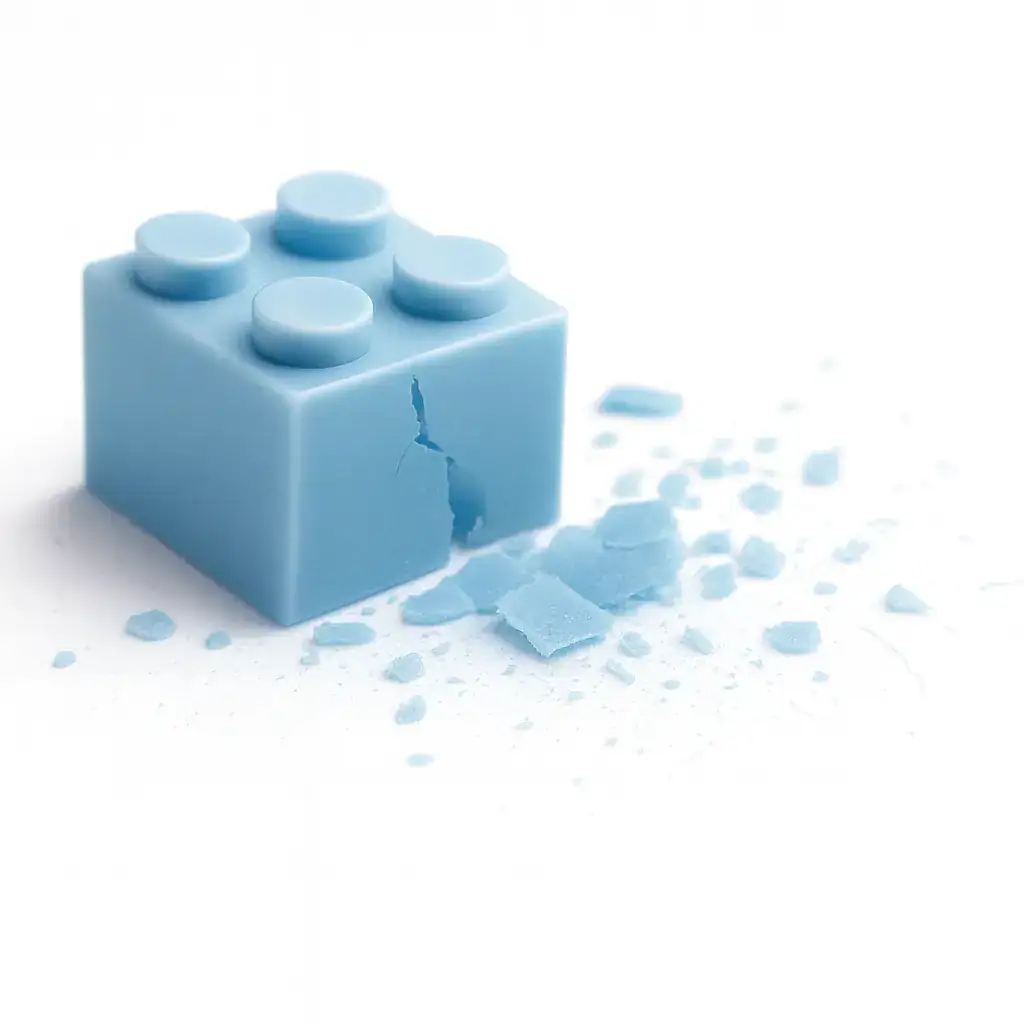

Mikroplastik sind winzige Kunststoffteilchen unter 5 Millimetern, Nanoplastik ist noch viel kleiner (unter 1 Mikrometer(µm) = ein tausendstel Millimeter). Beide entstehen, wenn Plastikprodukte zerfallen oder sich abreiben, zum Beispiel bei Verpackungen, Textilien oder Reifen. Entscheidend ist die Größe: Je kleiner ein Partikel ist, desto leichter kann er natürliche Schutzbarrieren wie Darm, Haut oder Lunge überwinden und tiefer in den Körper gelangen. Das bedeutet nicht automatisch, dass er schädlich ist, erklärt aber, warum diese Teilchen wissenschaftlich so viel Aufmerksamkeit erhalten.

- Größenvergleich: Haar ≈ 70 µm, Bakterium ≈ 1 µm, Nanoplastik < 1 µm (1 mm = 1000 µm)

- Herkunft: Abrieb von Verpackungen, Kleidung, Reifen; Zerfall in der Umwelt.

- Warum relevant: Kleinere Partikel können tiefer in den Körper eindringen.

Wie gelangt Mikroplastik in den Körper?

Im Alltag begegnen uns Kunststoffpartikel überall: in der Küche, auf der Straße, in der Bahn, im Auto, im Büro. Ein Teil liegt als Staub in der Luft, ein anderer geht aus Verpackungen in Lebensmittel über und ein weiterer ist bereits in Nahrung oder Wasser enthalten. Der wichtigste Weg in den Körper führt über Mund und Nase. Über die Haut spielt Mikroplastik nach heutigem Wissen eine deutlich geringere Rolle.

- Essen & Trinken: Meeresfrüchte, Fisch, Salz, Leitungs- und Flaschenwasser.

- Luft: Fasern aus Kleidung, Staub in Innenräumen, Reifenabrieb draußen.

- Verpackung: Stoffe können in Lebensmittel übergehen, besonders bei Fett und Hitze.

- Hautkontakt: Möglich, aber nach heutigem Wissen von kleiner Bedeutung.

Welche Organe sind nachweislich betroffen?

Untersuchungen beschreiben Mikro- und Nanoplastik in Blutgefäßen, im Gehirn und vereinzelt auch in Organen wie Lunge, Leber oder Niere. Diese Funde zeigen: Partikel können in den Körper gelangen und dort wiederentdeckt werden. Was sie dort bewirken, ist jedoch noch offen. Wichtig: Aus dem gleichzeitigen Auftreten von Partikeln und Erkrankungen lässt sich nach aktueller Studienlage nicht automatisch auf eine unmittelbare Gesundheitsgefahr schließen.

- Arterien: In Ablagerungen der Halsschlagader (Karotis) wurden Kunststoffspuren gefunden; Betroffene hatten später häufiger Herz-Kreislauf-Ereignisse (Beobachtung).

- Gehirn: In Obduktionsproben wurden Partikel nachgewiesen, teils häufiger bei Demenz – Aussage zur Ursache ist nicht möglich.

- Weitere Organe: Lunge, Leber, Nieren wurden gelegentlich berichtet (Einzelfälle).

Erhöht Mikroplastik das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall?

Mehrere Beobachtungsstudien deuten auf einen Zusammenhang zwischen Partikeln in Arterienablagerungen und späteren Herz-Kreislauf-Ereignissen hin. Das ist ein wichtiges Warnsignal, aber kein Beweis für eine direkte Ursache. Um Klarheit zu gewinnen, braucht es umfangreichere, gut geplante Studien, die andere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zuverlässig berücksichtigen.

- Studienlage: Eine Arbeit fand bei Menschen mit Partikeln in Arterienablagerungen ein deutlich höheres Risiko für Herzinfarkt/Schlaganfall in den nächsten Jahren.

- Weitere Befunde: In verengten Halsschlagadern wurden teils höhere Partikelmengen gemessen.

- Einschränkungen: kleine Studiengruppen, mögliche Verunreinigung von Proben; andere Risikofaktoren (etwa Rauchen, Bluthochdruck) spielen eine Rolle, wurden in den Studien jedoch nicht berücksichtigt.

Steigt das Risiko für Bluthochdruck und Diabetes?

Auch hier zeigen Auswertungen statistische Verknüpfungen: Regionen mit höherer Mikroplastikbelastung melden häufiger Bluthochdruck, Diabetes und Schlaganfälle. Solche Daten zeigen Trends in der Bevölkerung, sagen aber wenig über einzelne Menschen aus. Ohne genaue Messungen der individuellen Mikroplastik-Belastung und anderer Einflussfaktoren bleibt die Aussage begrenzt.

- Auswertungen: Regionen mit mehr Mikroplastik in Gewässern zeigen häufiger Bluthochdruck, Diabetes und Schlaganfälle.

- Mögliche Erklärungen: Entzündung, oxidativer Stress, Chemikalien am Plastik.

- Offen: Es fehlen Studien, die die individuelle Belastung genau messen.

Kann Mikroplastik ins Gehirn gelangen und was bedeutet das?

In Obduktionsproben wurden Partikel im Gehirn nachgewiesen, was nahelegt, dass winzige Teilchen die Blut-Hirn-Schranke überwinden könnten, die das Gehirn normalerweise vor schädlichen Substanzen schützen soll. Gleichzeitig sprechen physikalische Gründe dagegen, dass größere Partikel diesen Weg schaffen. Die Messungen sind technisch anspruchsvoll und anfällig für Fehler. Die medizinische Bedeutung dieser Befunde ist daher derzeit unklar.

- Befunde: In Hirngewebe wurden Partikel gefunden, teils häufiger bei Demenz.

- Barrieren: Größere Partikel kommen kaum durch die Darm- oder Blut-Hirn-Schranke; winzige könnten es schaffen.

- Messprobleme: Analysen können Kunststoff mit Fettabbauprodukten verwechseln; Sauberkeit der Proben ist entscheidend, oft nicht gewährleistet.

Wie verlässlich sind die Nachweise insgesamt?

Die Forschung steht noch am Anfang und die verwendeten Messverfahren unterscheiden sich stark. Bereits geringe Verunreinigungen können Ergebnisse verfälschen und manche Labortechniken trennen Kunststoffabbauprodukte nicht sicher von körpereigenen Stoffen. Insgesamt ist die Datenlage gemischt und die Bewertung bleibt schwierig.

- Stolpersteine: Kontamination, sehr unterschiedliche Messmethoden.

- Einschätzung der Behörden: Für Mikroplastik wird das Risiko derzeit als gering bewertet; für Nanoplastik ist die Lage unklar.

- Was fehlt: einheitliche Standards und umfassende, gut geplante Langzeitstudien.

Welche indirekten Effekte sind gesichert?

Sehr gut untersucht sind die indirekten Folgen von Kunststoffen in der Umwelt, die am Ende auch uns betreffen. Plastik in Gewässern bietet Mikroorganismen eine Oberfläche, auf der sie sich ansiedeln und Erbgut austauschen können. Darin können Resistenzgene leichter weitergegeben werden.

- Folge: Mehr antibiotikaresistente Keime in Laborversuchen mit Plastik-Biofilmen.

- Bedeutung: Indirekte Risiken für die Gesundheit durch schlechter wirkende Antibiotika.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Welche Rolle spielen PFAS und andere Plastik-Chemikalien?

Kunststoffe enthalten häufig Zusatzstoffe, die sich lösen und in den Körper übergehen können. Besonders im Blick sind PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen). Sie stecken zum Beispiel in Antihaft-Beschichtungen (Pfannen, Backpapier), Lebensmittelverpackungen, imprägnierten Outdoor-Textilien und Teppichen, Ski-Wachsen, manchen Kosmetika sowie Feuerlöschschäumen. Sie können sich aus den Produkten lösen und über Nahrung, Wasser und Luft aufgenommen werden. PFAS findet man in Trinkwasser, Innenraumstaub, Böden, Fischen und im Blut vieler Menschen. Die Alkylsubstanzen sind deshalb in der Umwelt so verbreitet, weil sie kaum abgebaut werden. Einige PFAS stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.

Expertenstimmen zu dem Thema

Ross Clark, MD, Gefäßchirurg, University of New Mexico (USA): „Wir fanden in erkrankten Halsschlagader-Verkalkungen deutlich mehr Mikro-/Nanoplastik. Die Effekte scheinen komplex – nicht einfach nur ‚Entzündung‘. Für Patient:innen heißt das: noch kein Grund zur Panik, aber bessere Studien müssen folgen.“

Prof. Christian Laforsch, Biologe, Universität Bayreuth; Sprecher SFB 1357 „Mikroplastik“ (Deutschland): „Kunststoffe enthalten Zusatzstoffe, die sich lösen können. In Tiermodellen verändert Mikroplastik das Darmmikrobiom. Wir stehen am Anfang: je mehr Plastik und Chemikalien, desto eher kann es auch die menschliche Gesundheit betreffen. Alltags-Tipp: Kontakt mit Plastik vor allem bei Hitze und Fett reduzieren.“

Prof. Oliver Jones, Chemiker, RMIT University (Australien): „Einige Laborstudien arbeiteten mit unrealistisch hohe Plastikmengen. Übertragen auf Menschen wären das Gramm-Mengen pro Tag, was nicht zur realen Aufnahme von Mikroplastik passt. Fazit: Ergebnisse kritisch einordnen und auf realistische Bedingungen achten.“

Medi-Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

Kurz und bündig

Was können Sie konkret tun?

Wasser

- Leitungswasser bevorzugen.

- Wenn Flaschen verwendet werden, sollte Mineralwasser in Glasflaschen bevorzugt werden.

- Plastikflaschen generell möglichst vermeiden.

Kochen & Aufbewahren

- Speisen nicht in Kunststoff erhitzen (Mikrowelle!). Glas, Porzellan oder Edelstahl verwenden.

- Heißes und fettreiches Essen nicht in Plastik lagern oder transportieren.

- Beschichtete Pfannen ersetzen, sobald die Beschichtung beschädigt ist.

Einkaufen & Ernährung

- Mehrweg statt Einweg; möglichst unverpackt einkaufen, Glas/Papier bevorzugen.

- Inhalte aus Dosen/Take-away umfüllen; Speisen nicht heiß im Plastik belassen.

- Bei Fisch/Meeresfrüchten auf Art & Herkunft achten: Filterfresser (Muscheln) seltener, Filets bevorzugen, entdarmte Garnelen wählen, Fang-/Zuchtgebiete mit guter Wasserqualität bevorzugen. Küsten mit starker Industrie, Häfen, Flussmündungen und geschlossene Meere sind tendenziell stärker mit Mikroplastik belastet als weit offene Gewässer.

Haushalt & Luft

- Wöchentlich feucht wischen und staubsaugen (idealerweise mit HEPA-Filter – feine Staubfilter).

- Wäsche kühler und voll beladen waschen; Mikrofaserfang-Beutel für Synthetik nutzen.

Kleidung

- Naturfasern bevorzugen (Baumwolle, Wolle, Leinen).

- Funktionskleidung seltener und schonend waschen; möglichst nicht im Trockner.

Kosmetik

- INCI = International Nomenclature of Cosmetic Ingredients prüfen, vor allem bei Peelings, Make-up und lang haftenden Produkten. Produkte mit Mikroplastik/Filmbildnern reduzieren.

- Hinweise auf Nano-/Mikroplastik: oft „poly-“, „-acrylate“, „-methacrylate“, „nylon“, also:

- Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS), PET, PMMA, Nylon-6/12

- Acrylates Copolymer/Crosspolymer, PVP/VA Copolymer, VP/VA Copolymer

- PFAS in Kosmetik? Achten Sie auf PTFE oder Wörter mit „perfluoro“/„polyfluoro“.

Kinder & Schwangerschaft

Fläschchen & Sauger

- Glasflaschen bevorzugen; Sauger/Ringe aus hochwertigem Silikon.

- Wenn Kunststoff im Einsatz: keine Kratzer/Risse – rechtzeitig ersetzen.

Zubereitung von Milch/Brei

- Wasser im Wasserkocher aus Metall/Glas erhitzen, nicht in Kunststoffbehältern.

- Nicht in Plastikflaschen mikrowellen; heißes Wasser erst in Glas mischen, dann umfüllen.

- Flaschen lauwarm abkühlen lassen; kräftiges Schütteln mit sehr heißem Wasser vermeiden.

Geschirr & Aufbewahrung

- Glas, Porzellan oder Edelstahl statt Plastikschälchen; Löffel aus Silikon/Holz.

- Heißes/fettreiches Essen nicht in Plastik lagern; keine abgenutzten Kunststoffbretter verwenden.

Pflege & Spielen

- Feuchttücher plastikfrei oder Waschlappen mit Wasser verwenden.

- Kosmetik (zum Beispiel Windelcreme): INCI prüfen; Begriffe wie poly-, -acrylate, -methacrylate, PTFE, per-/polyfluoro- meiden.

- Spielzeug ohne PVC/Weichmacher und ohne Glitzer/Partikel bevorzugen.

- Kuscheltiere waschbar.

Textilien & Waschen

- Kleidung/Bettwäsche aus Baumwolle

- Synthetik im Mikrofaserfang-Beutel waschen; schonend/kühler, lufttrocknen.

Wohnumfeld

- Regelmäßig feucht wischen; Staubsauger mit HEPA-Filter nutzen.

- Kuschel- und Krabbelecken regelmäßig reinigen; keine Kunstrasen-/Gummigranulat-Matten im Spielbereich.

Unterwegs & Getränke

- Für die Familie Leitungswasser oder Mineralwasser in Glas; Baby-Getränke nicht in Plastikflaschen aufwärmen.

- Babybrei/Obstmus lieber aus Glas als aus Quetschbeuteln.

FAQ

Hinweise existieren, aber harte Belege fehlen; Nanoplastik könnte kritischer sein.

Vor allem über Nahrung, Wasser und Luft, selten über die Haut.

Größere Partikel werden wahrscheinlich ausgeschieden; winzige können länger verbleiben.

Nein, aber Herkunft und Fanggebiet prüfen und auf Vielfalt achten.

Derzeit keine praxistauglichen Routinetests.

Risiko steigt bei Hitze, langer Lagerung und fettreichen Speisen.

Aus Vorsorgegründen sind Leitungswasser oder Mineralwasser in Glas gute Optionen. Für Mikroplastik gibt es keine Grenzwerte. Studien berichten von teils erheblich mehr Partikeln in PET-Flaschen als in Glas.

Aktivkohle und Membranfilter können bestimmte Partikel und Chemikalien reduzieren; Qualität schwankt.

Plastik meiden, frisch kochen, lüften und feucht reinigen, auf sichere Materialien setzen.

Was ist …? – Begriffe kurz erklärt

Mikroplastik: Kunststoffpartikel kleiner als 5 mm, meist durch Zerfall entstanden.

Nanoplastik: Kunststoffpartikel kleiner als 1 Mikrometer, potenziell barrieregängig.

PFAS: Gruppe sehr langlebiger Chemikalien in Kunststoffen und Beschichtungen; einzelne Vertreter können hormonell wirken.

Biofilm: Gemeinschaft von Mikroorganismen auf Oberflächen, die zum Beispiel an Plastikpartikeln entsteht und Resistenzen begünstigt.

Blut-Hirn-Schranke: Schutzbarriere zwischen Blut und Gehirn; lässt nur ausgewählte Stoffe passieren.

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients; standardisierte Zutatenliste auf Kosmetikprodukten.

Quellen

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU). Sondergutachten Umwelt und Gesundheit. 2023.