Wechseljahre verändern nicht nur den Zyklus, sondern auch die Psyche. Hormonelle Schwankungen können Stimmung, Schlaf und Belastbarkeit spürbar beeinflussen. Dieser Beitrag erklärt verständlich, warum das so ist, wer stärker gefährdet ist und welche Behandlungen und Alltagsstrategien wirksam sein können inkl. ärztlicher Einordnung und konkreter Schritte für Sie.

- Schnelles Wissen

- Wechseljahre – Nomenklatur

- Welche Hormone beeinflussen die Psyche in den Wechseljahren?

- Wer ist besonders gefährdet, psychische Beschwerden zu entwickeln?

- Was zeigen Studien zur Verbindung zwischen Wechseljahren und Psyche?

- Wie erkennen Sie, ob es sich um eine Depression handelt und wann wird es kritisch?

- Kann eine Hormonersatztherapie psychische Beschwerden lindern?

- Wie helfen Lebensstil und nicht‑medikamentöse Verfahren konkret?

- Expertenstimmen zu diesem Thema

- Medi‑Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

- Was können Sie konkret tun?

- FAQ

- Was ist …? – Begriffe kurz erklärt

- Quellen

Schnelles Wissen

Welche psychischen Symptome treten in den Wechseljahren häufig auf?

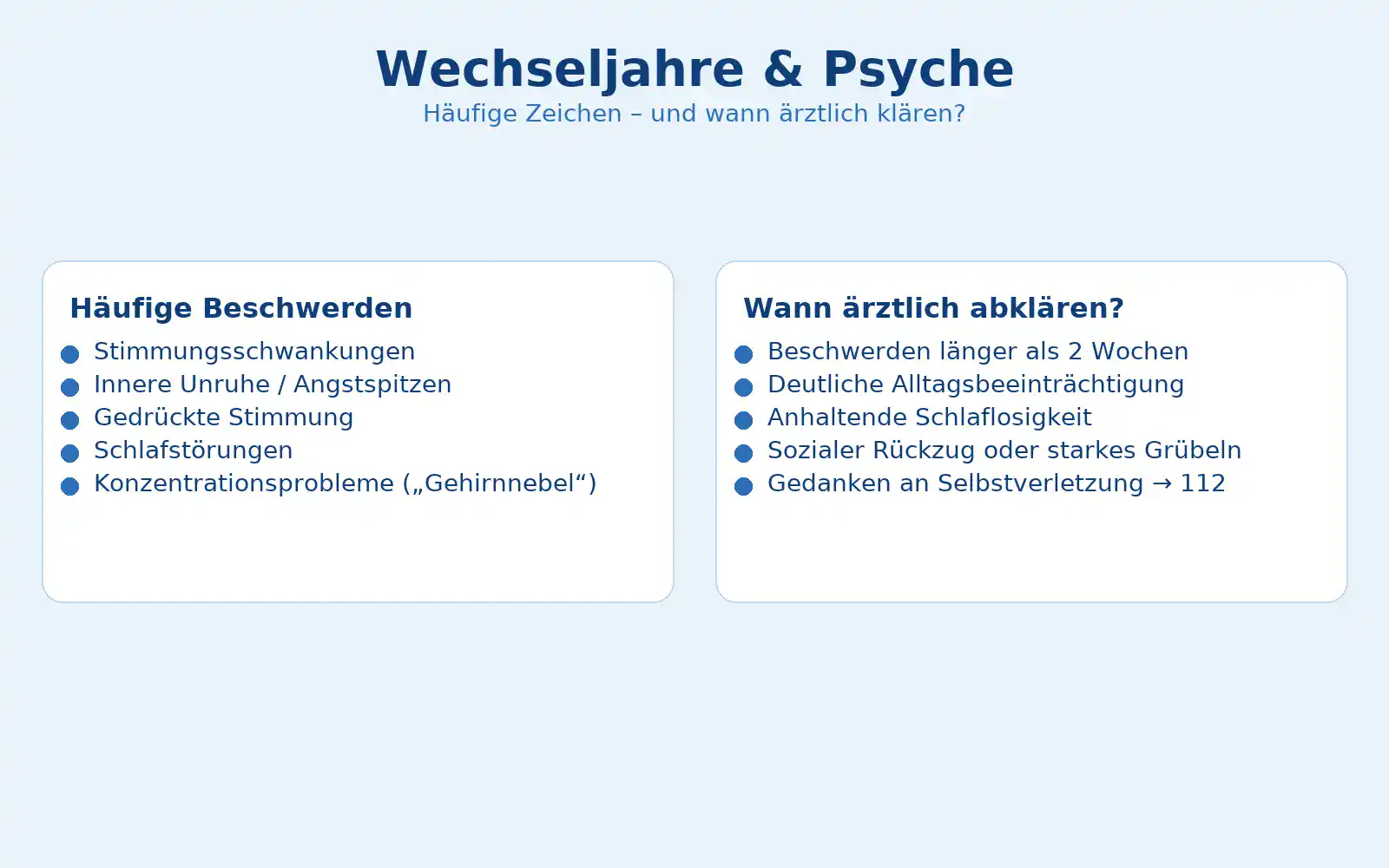

Viele Betroffene berichten über Stimmungsschwankungen, innere Unruhe, Angst oder gedrückte Stimmung. Häufig kommen Konzentrationsprobleme, „Gehirnnebel“ und Schlafstörungen hinzu. Auslöser sind vor allem starke Hormonfluktuationen in der Übergangsphase rund um die letzte Regelblutung (medizinisch: Menopause).

- Typisch sind Reizbarkeit, Traurigkeit, Angstspitzen, Erschöpfung und Ein‑ oder Durchschlafstörungen.

- Kognitive Beschwerden zeigen sich oft als Konzentrationsprobleme oder Vergesslichkeit.

- Alltagsstress, berufliche und private Belastungen können Beschwerden verstärken.

Wechseljahre – Nomenklatur

Wechseljahre (medizinisch: Klimakterium): Bezeichnen den gesamten Übergangsprozess, den Frauen durchlaufen, wenn ihre Fruchtbarkeit nachlässt. Dieser Prozess umfasst hormonelle Veränderungen, die zu Symptomen wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen führen können.

Perimenopause: Ist die Phase vor der Menopause, die etwa 4 bis 10 Jahre dauern kann. In dieser Zeit beginnt der Körper, weniger Östrogen zu produzieren, was zu unregelmäßigen Menstruationszyklen und typischen Symptomen wie Hitzewallungen führt.

Menopause: Bezeichnet das endgültige Ende der Menstruation, das eintritt, wenn eine Frau 12 Monate lang keine Periode mehr hatte. Dieser Punkt markiert den Übergang von der Perimenopause zur Postmenopause.

Postmenopause: Ist die Zeit nach der Menopause, die den Rest des Lebens einer Frau andauert. In dieser Phase können die Symptome nachlassen, aber der Körper bleibt in einem Zustand mit dauerhaft niedrigen Östrogenspiegeln, was zu langfristigen Veränderungen führen kann.

Welche Hormone beeinflussen die Psyche in den Wechseljahren?

Östrogen und Progesteron wirken im Gehirn. Östrogen unterstützt Botenstoffe wie Serotonin, ein chemischer Überträgerstoff für Stimmung und Schlaf. Progesteron wirkt ebenfalls im Nervensystem, indem seine Abbauprodukte beruhigend auf Serotoninrezeptoren einwirken und so Anspannung mindern können. Progesteron und seine Abbaustoffe haben eine beruhigende Wirkung auf das zentrale Nervensystem.

- Sinkendes Östrogen kann Stimmungstiefs, Schlafprobleme und kognitive Störungen begünstigen.

- Niedrigere Progesteronspiegel können die innere Anspannung erhöhen.

- Auch Testosteron trägt bei Frauen zu Antrieb und Vitalität bei; ein Rückgang kann sich auf Motivation auswirken.

Wer ist besonders gefährdet, psychische Beschwerden zu entwickeln?

Das Risiko ist individuell. Höher gefährdet sind Personen mit früheren Episoden von Depression oder Angsterkrankungen, mit starkem prämenstruellem Syndrom oder einer postpartalen Depression. Auch eine familiäre Vorbelastung spielt eine Rolle.

- Chronischer Stress, wenig sozialer Rückhalt und Schlafmangel erhöhen die Anfälligkeit.

- Körperliche Erkrankungen oder chronische Schmerzen wirken sich häufig zusätzlich auf die Stimmung aus.

Was zeigen Studien zur Verbindung zwischen Wechseljahren und Psyche?

Langzeitbeobachtungen deuten darauf hin, dass das Risiko für depressive Symptome insbesondere in der Perimenopause erhöht ist und sich nach der Menopause wieder stabilisiert. Die Dynamik der Hormonspiegel, also das Auf und Ab, scheint dabei wichtiger zu sein als ein einzelner Messwert.

- Studien beschreiben vermehrte Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme und kognitive Beschwerden in der Übergangsphase.

- Vorbelastung durch psychische Störungen geht mit höherem Risiko für Rückfälle einher.

Wie erkennen Sie, ob es sich um eine Depression handelt und wann wird es kritisch?

Vorübergehende Stimmungstiefs sind häufig. Halten Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit oder Angst über Wochen an und beeinträchtigen Alltag, Arbeit oder Beziehungen, sollte ärztlich oder psychotherapeutisch abgeklärt werden.

- Warnzeichen: anhaltende Hoffnungslosigkeit, starke Angstzustände, vermehrte Grübeleien, Schlaflosigkeit, sozialer Rückzug.

- Soforthilfe: Bei Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid umgehend Notruf wählen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Kann eine Hormonersatztherapie psychische Beschwerden lindern?

Eine HRT kann vasomotorische Beschwerden (Hitzewallungen, Nachtschweiß) und Schlafprobleme reduzieren und dadurch die Stimmung verbessern. Ob sie gezielt gegen Depression wirkt, hängt von der individuellen Situation ab und sollte ärztlich geprüft werden.

- Nutzen‑Risiko‑Abwägung individuell; Kontraindikationen beachten (z. B. Brustkrebs, Thrombosen, schwere Lebererkrankungen).

- Alternative oder ergänzende Optionen sind Psychotherapie und – bei gesicherter Diagnose – Antidepressiva.

Wie helfen Lebensstil und nicht‑medikamentöse Verfahren konkret?

Struktur im Alltag, Bewegung und Schlafhygiene sind zentrale Hebel. Viele Betroffene profitieren von kognitiver Verhaltenstherapie oder achtsamkeitsbasierten Methoden.

- Regelmäßige Ausdauer‑ und Kraftaktivität, am besten mit festen Terminen.

- Schlafhygiene: feste Zeiten, dunkles, kühles Schlafzimmer, digitale Pausen.

- Achtsamkeit, Atemübungen, Stressmanagement; soziale Kontakte aktiv pflegen.

- Yoga oder ähnliche Entspannungsverfahren können zusätzlich unterstützen.

Expertenstimmen zu diesem Thema

Prof. Roberta Diaz Brinton, Neurowissenschaftlerin an der University of Arizona, betont, dass die Hormonumstellung das Gehirn messbar beeinflusst und die Übergangsphase eine empfindliche Zeit für Stimmung und Kognition sein kann.

Prof. Ellen W. Freeman, University of Pennsylvania, beschreibt in Langzeitdaten ein erhöhtes Risiko für depressive Symptome vor und um die Menopause, besonders bei vorbestehender Anfälligkeit.

Dr. Peter J. Schmidt, National Institute of Mental Health, weist darauf hin, dass Schwankungen von Sexualhormonen bei dafür anfälligen Personen depressive Episoden triggern können und dass eine präzise Diagnostik die Therapie steuert.

Prof. Susan Davis, Monash University Melbourne, betont, dass auch Testosteron bei Frauen eine wichtige Rolle für Energie und Antrieb spielt und ein Abfall zu Müdigkeit und Motivationsverlust beitragen kann.

Dr. Hadine Joffe, Brigham and Women’s Hospital / Harvard Medical School, hebt hervor, dass Schlafstörungen ein entscheidender Verstärker psychischer Beschwerden in den Wechseljahren sind und deshalb konsequent behandelt werden sollten.

Prof. Claudio Soares, Queen’s University Ontario, berichtet, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen und kognitive Verhaltenstherapie gerade in der Perimenopause wirksam Ängste und depressive Symptome reduzieren können.

Medi‑Helpster: Ärztliche Einordnung für Sie

Kurz und bündig

Was können Sie konkret tun?

- Symptomtagebuch führen: Stimmung, Schlaf, Zyklus, Hitzewallungen dokumentieren.

- Schlaf priorisieren: feste Zeiten, Abendroutine, Alkohol und spätes Koffein meiden.

- Regelmäßig bewegen: 150 Minuten Ausdauer pro Woche plus 2‑mal Kraft.

- Gespräche suchen: Hausärztin/Hausarzt oder Gynäkologin/Gynäkologe; Therapieoptionen klären.

- Unterstützung aktivieren: Partner, Freundeskreis, ggf. Selbsthilfegruppen.

- Wechselwirkungen prüfen: Wichtig vor allem bei einer geplanten Hormonersatztherapie (HRT) und bei gleichzeitiger Einnahme anderer Medikamente oder Nahrungsergänzungen (z. B. Johanniskraut, Blutverdünner). Hier sollte immer ärztlich abgeklärt werden.

- Bei Alarmsymptomen sofort Hilfe holen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

Lizenz: CC BY-ND 4.0 –

Nutzung nur unverändert mit Link zu Medi-Helpster.de. Nutzungsbedingungen.

FAQ

Nicht selten. Studien berichten in der Übergangsphase über mehr Stimmungsschwankungen, Ängste und depressive Symptome, vor allem bei vorbestehender Anfälligkeit.

Die Dauer variiert. Häufig nehmen die Beschwerden nach der Menopause ab. Verlauf und Intensität hängen von individuellen Faktoren ab.

Ja, sie kann Angstspitzen begünstigen, besonders bei früheren Angststörungen. Eine ärztliche Abklärung hilft, Auslöser zu differenzieren und gezielt zu behandeln.

Sie kann indirekt über bessere Schlafqualität und weniger Hitzewallungen entlasten. Bei gesicherter Depression kommen evidenzbasierte Psychotherapie und ggf. Antidepressiva hinzu.

Entscheidend sind Dauer, Intensität und Beeinträchtigung. Eine Depression gilt nach Leitlinien als gesichert, wenn die Symptome mindestens zwei Wochen anhalten, geht mit deutlicher Funktionsminderung einher und sollte diagnostisch geklärt werden.

Schlechter Schlaf verschärft Stimmungsschwankungen. Schlafhygiene, Behandlung von Hitzewallungen und Stressmanagement sind zentrale Bausteine.

Bei anhaltender Niedergeschlagenheit, Angst, deutlichen Alltagsproblemen oder Gedanken an Selbstverletzung sofort. Erste Anlaufstellen sind Hausarztpraxis, Gynäkologie oder Psychotherapie.

Kognitive Verhaltenstherapie, Achtsamkeit, Bewegungstherapie und feste Tagesstrukturen zeigen gute Effekte und ergänzen medizinische Maßnahmen.

Was ist …? – Begriffe kurz erklärt

Perimenopause: Übergangsphase vor und nach der letzten Regelblutung mit starken Hormonfluktuationen. Beschwerden können in dieser Zeit besonders ausgeprägt sein.

Menopause: Zeitpunkt der letzten Regelblutung, rückblickend diagnostiziert nach zwölf Monaten ohne Blutung. Danach spricht man von Postmenopause.

Hormonersatztherapie (HRT): Medikamentöse Gabe von Östrogenen, ggf. kombiniert mit Gestagen. Ziel ist die Linderung typischer Wechseljahrsbeschwerden bei individueller Nutzen‑Risiko‑Abwägung.

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Strukturiertes Psychotherapieverfahren, das Denk‑ und Verhaltensmuster bearbeitet und nachweislich bei Angst, Depression und Schlafstörungen hilft.

Sexualhormone (medizinisch: Sexualsteroiden): Sammelbegriff für Östrogen, Progesteron und Testosteron. Diese Hormone beeinflussen nicht nur Körperfunktionen, sondern auch Stimmung und Schlaf.

Quellen

Brinton, R. D., et al. „Perimenopause as a neurological transition state.“ Nature Reviews Endocrinology, 2015, Vol. 11, 393–405

Davis SR, et al. Understanding weight gain at menopause. Climacteric. 2012;15:419–429.

Joffe H, et al. Treatment of menopause‑associated vasomotor symptoms: position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2014;21:1038–1062.

Tangen, T., & Mykletun, A. „Depression and anxiety through the climacteric period: an epidemiological study (HUNT-II).“ Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 2008, Vol. 29, 125–131

Lin, H.-L., et al. „Perimenopause and incidence of depression in midlife women: a population-based study in Taiwan.“ Climacteric, 2013, Vol. 16, 381–386

Freeman, E. W., et al. „Longitudinal pattern of depressive symptoms around natural menopause.“ JAMA Psychiatry, 2014, Vol. 71, 36–43

Schmidt, P. J., et al. „Depression in women with spontaneous 46, XX primary ovarian insufficiency.“ Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011, Vol. 96, E278–E287

S3-Leitlinie Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression 2022

S3-Leitlinie Peri- und Postmenopause – Diagnostik und Interventionen 2020

Green SM, Key BL, McCabe RE. Cognitive-behavioral, behavioral, and mindfulness-based therapies for menopausal depression: a review. Maturitas. 2015 Jan;80(1):37-47.